解開水之謎 交大團隊新發現 將改寫理化課本

由國立交通大學應用化學系講座教授濵口宏夫所領軍的研究團隊,近期解開了水的秘密,透過在低溫下形成的奈米尺寸微冰晶,解釋了水的最大密度異常現象造成的 原因。這項研究成果將在日本化學會Bulletin of the Chemical Society of Japan六月號出版,並且預計將會改寫國中理化教科書。

儘管多年以來已有大量且深入的研究,水仍保有其神秘的面紗。作為液體,水有許多異常現象尚未被完全理解,而其中最廣為人知的即為最大密度的現象。現在這個 最大密度的異常現象已由臺灣與日本的合作團隊(由國立交通大學濵口宏夫講座教授領軍),透過在低溫下形成奈米尺寸的微冰晶做出很好的解釋。這項研究成果將 在日本化學會Bulletin of the Chemical Society of Japan 六月號出版。

在中學課本中’’密度’’與’’熱’’的章節中提過水的密度在4oC 達到最大值,這個與熱脹冷縮大不相同的異常現象也正是為什麼在冬季時,即使湖面結冰而魚兒仍能在冰面下方的液態湖水中生存。理組的同學們可能更進一步學習 到水的密度異常是由於低溫下的’’氫鍵網狀結構擴張’’所造成的,所謂氫鍵指的是水分子之間微弱的作用力(示意圖中的虛線)。其實冰的結構是一種立體的網 狀結構,由於其間隙多所以造成冰的密度比水來得小。此團隊在研究中證明這樣的網狀結構擴張是因為奈米冰(Nano-ice)的產生所導致的。因為生成了懸 浮於水中的奈米冰,也抑制了原本該增加的液態水密度,因此最終表現出水於4oC時密度最大的異常行為。奈米冰於溫度低於10oC時開始生成,因此低於10oC的水嚴格來說不能視為純液體。

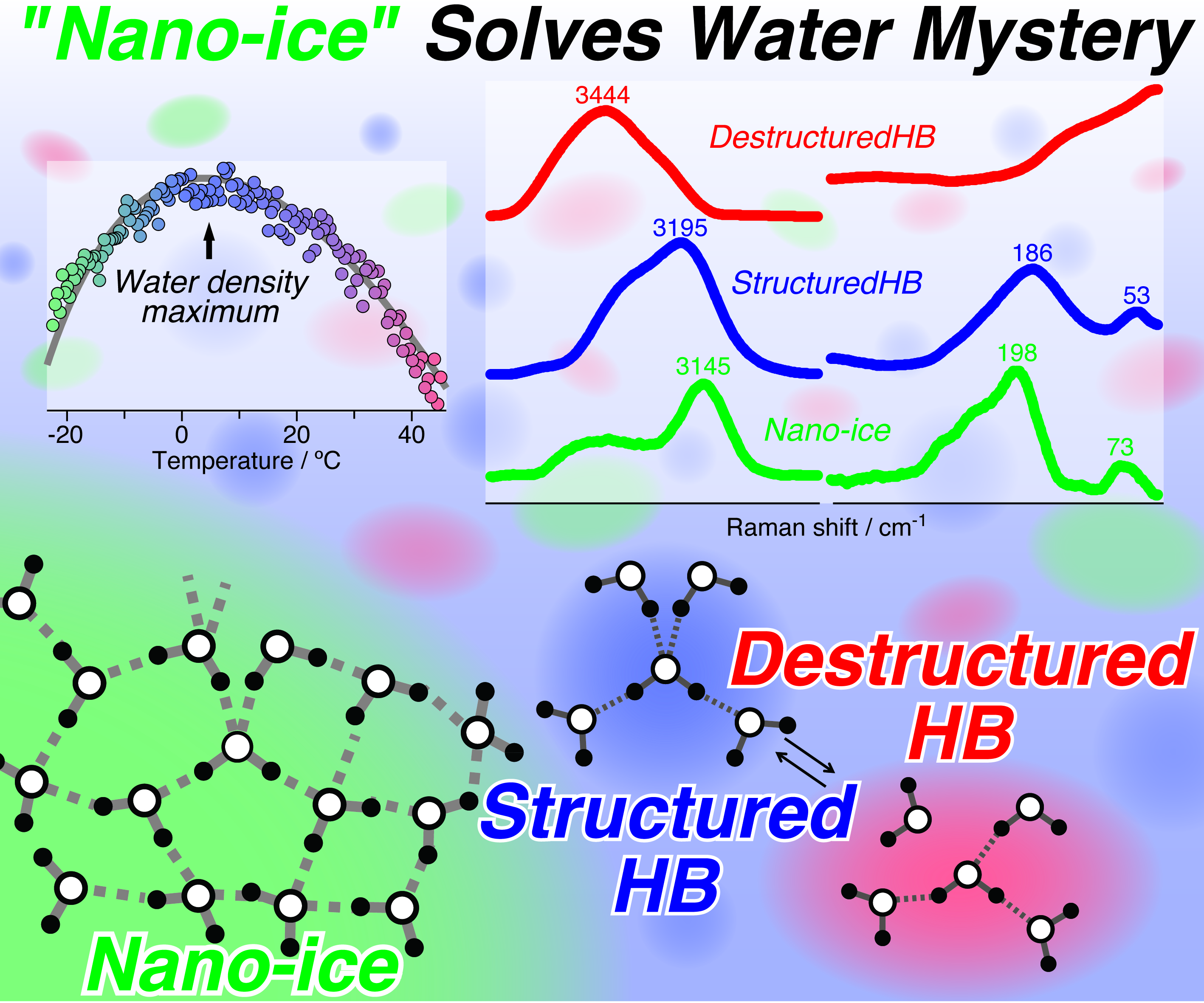

研究團隊利用拉曼光譜法測定了-23 ~ 45oC 的範圍內140個水的樣品,並且得到各個溫度區間的光譜分析結果。顯示在這範圍中有三種形式的水出現,分別是氫鍵結構鬆散的水,氫鍵結構規律排列的水,以 及氫鍵高度規律排列而形成’’類似冰’’型態的水。若將’’類似冰’’型態的水之光譜分析結果與純冰的結果比對,可以得知它們非常類似,所以推測這”類似 冰’’型態的水實際上是奈米尺度的微小冰晶,可被稱為’’奈米冰’’。實驗結果顯示奈米冰會在冷水和過冷卻水中生成,與另外兩種形式的水,也就是氫鍵結構 鬆散的水及氫鍵結構規律排列的水共存。

此外研究團隊根據先前的光譜學分析,並經過理論模擬計算之後可以得到這三種型態水在不同溫度下所占有的比例,成功計算出水的密度和溫度的關係圖(左上圖),估算出來的最大密度落在4oC左右,與實驗觀察結果完全相符。所以水於4oC時具有最大密度之謎已經得到明晰的解答,預計教科書也會因此而改寫。

圖說:

(右上) 水的溫度相關拉曼光譜的高光譜分析揭示有三種不同形式的水存在,紅色(解結構化氫鍵鍵結水) ,藍色(結構化氫鍵鍵結水) 與綠色(“奈米冰”)。

(左上) 由模擬估算出來的水密度(空心圓)與觀察到的(黑色實線)水密度的溫度依賴性。在低溫下,”奈米冰”的形成會抑制水的密度隨著冷卻增加,而達到最大值。

(下) 本研究推測的三種水的概念圖; 紅色:解結構化氫鍵水,藍色:結構化氫鍵水和綠色:“奈米冰”。

Bulletin of the Chemical Society of Japan :http://www.journal.csj.jp/doi/10.1246/bcsj.20180052